Smart Meter Gateway (SMGW) in openHAB einbinden – Schritt-für-Schritt-Anleitung

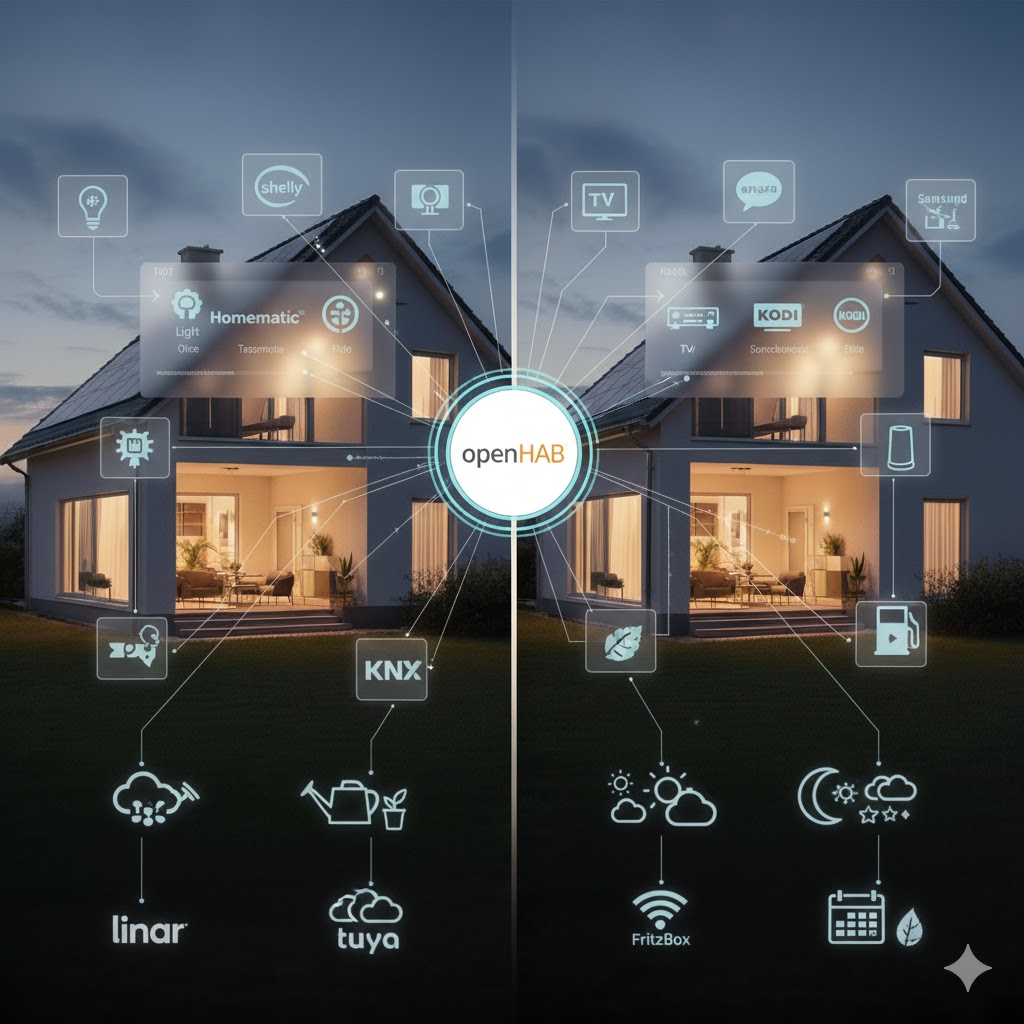

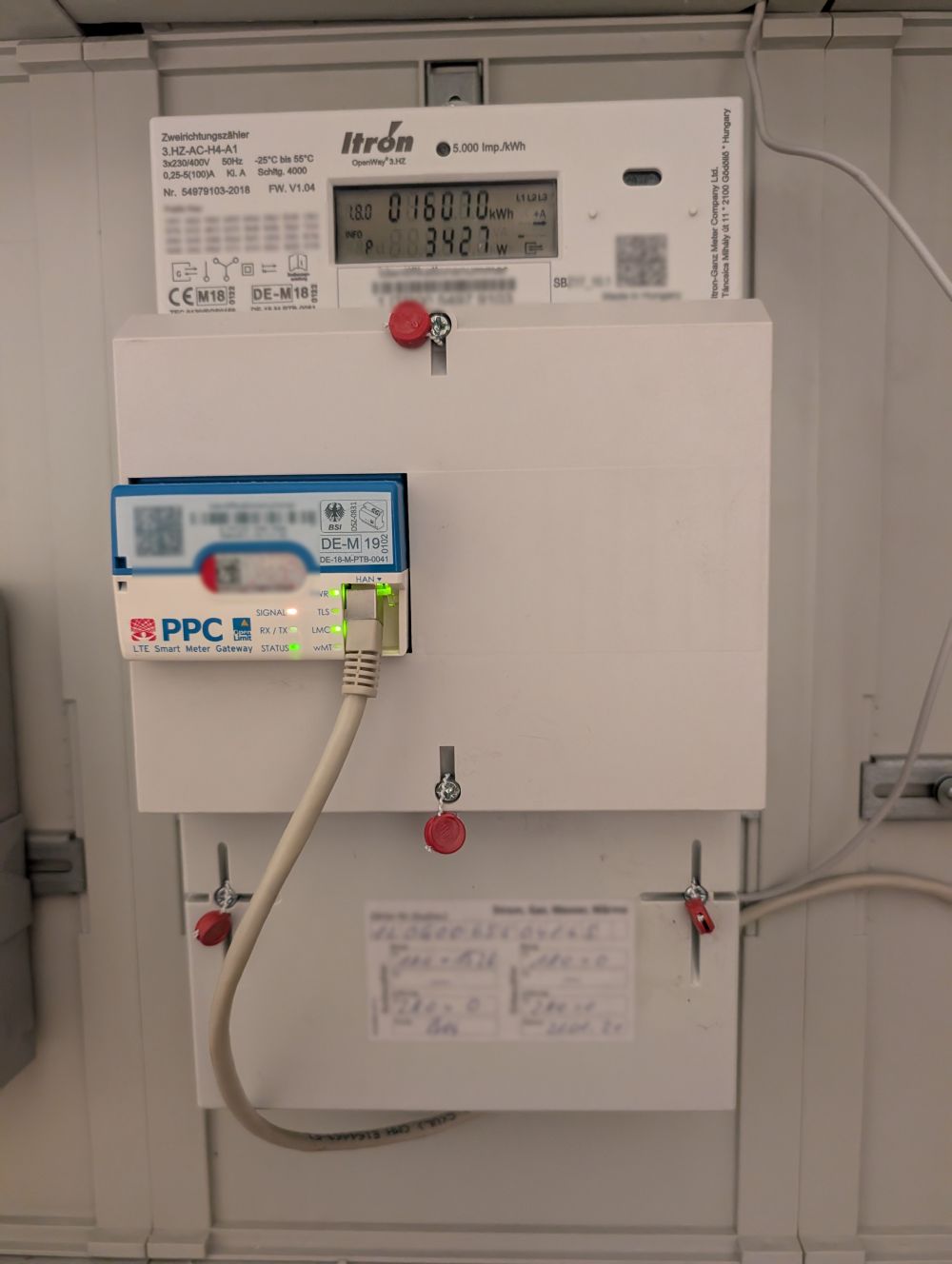

Die Vision des smarten Zuhauses lebt von der zentralen Steuerung aller Komponenten. Der Smart Meter Gateway (SMGW) – das Herzstück der modernen digitalen Stromzähler – scheint die perfekte Datenquelle für den Energieverbrauch und die Einspeisung zu sein. Nach langer Wartezeit und einigen Hürden ist es mir endlich gelungen, meinen PPC SMGW erfolgreich in mein openHAB Smart Home zu integrieren.

Dieser Beitrag ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deinen SMGW – in meinem Fall ein PPC-Gerät – über das openHAB SMGW Binding anbindest und die aktuellen Zählerstände ausliest.

Ein langer Weg zur digitalen Steuerung

Meine Versuche, auf die Daten meines SMGW zuzugreifen, reichen zurück bis in den August 2023. Die größte Hürde war dabei stets die Bereitstellung der Zugangsdaten durch den zuständigen Betreiber. Erst im Sommer 2025 hatte das Warten ein Ende, und ich erhielt die notwendigen Daten!

Mein Ziel war klar: Über den SMGW (aktuell der einzige Zähler vom Betreiber im Haus) wollte ich den aktuellen Energieverbrauch / die Einspeisung feststellen. Damit hätte ich die zentralste Quelle für die Steuerung aller Verbraucher im Haus – so die Theorie.

Schritt 1: Zugriff mit TRuDI und Netzwerk-Vorbereitung

Bevor openHAB auf den SMGW zugreifen kann, muss der lokale Zugriff sichergestellt sein.

1.1 Physikalische Verbindung

Zuerst muss der SMGW per HAN-RJ45-Kabel mit deinem lokalen Netzwerk verbunden werden.

1.2 Zugriff mit TRuDI testen

Stelle sicher, dass der Zugriff von der TRuDI Software (Technische Richtlinie und Demonstration) auf deinen SMGW funktioniert.

- Software installieren und mit den dir zugesandten Zugangsdaten verbinden: Benutzername, Passwort, Port und Identifikationsnummer

1.3 Netzwerk-Konfiguration prüfen

Du kannst den Verbindungstest zum SMGW auch über eine URL im Browser vornehmen (ersetze die IP-Adresse ggf. durch die deines SMGW):

- https://192.168.2.100/cgi-bin/hanservice.cgi

Schritt 2: Integration des SMGW in dein eigenes LAN

Der SMGW muss sich im gleichen Netzwerksegment befinden wie dein openHAB-Server. Ich nutze meinen Raspberry Pi, auf dem openHAB läuft, auch für die Integration in das HAN (Home Area Network).

Hinweis: Der PPC SMGW verwendet standardmäßig die IP-Adresse 192.168.2.100. Dein openHAB-Server muss sich in diesem Subnetz befinden, damit die Kommunikation klappt.

Konfiguration auf dem Raspberry Pi/Linux-Host

Mit diesen Befehlen kannst du eine zusätzliche IP-Adresse aus dem 192.168.2.x-Bereich zu deiner Netzwerkschnittstelle (z.B. eth0) hinzufügen.

Schnittstellen anzeigen:

ip link show

IP-Adresse hinzufügen (Beispiel):

sudo ip addr add 192.168.2.106/24 dev eth0

Adresse prüfen:

ip addr

Bei mir hat die Adresse 192.168.2.106 funktioniert.

IP-Adresse entfernen (optional / zum Aufräumen):

sudo ip addr del 192.168.2.106/24 dev eth0

Schritt 3: Das PPC SMGW Binding in openHAB installieren

Das nötige Binding findest du direkt im openHAB Add-on Store:

- Öffne die openHAB Weboberfläche

- Gehe zu Settings -> Add-ons

- Wähle den Reiter Bindings und suche nach „SMGW Binding“ oder „PPC SMGW“

- Installiere das Binding

Schritt 4: Das SMGW Thing definieren (smgw.things)

Obwohl die openHAB-Dokumentation hauptsächlich die Web-Konfiguration beschreibt, zeige ich hier die textuelle Konfiguration in der Datei smgw.things, da ich diese bevorzuge.

Erstelle ein Thing mit deinen Zugangsdaten, um den SMGW in openHAB zu integrieren:

smgw:smgw:smartMeterGateway [hostname="192.168.2.100", username="DEIN_BENUTZERNAME", password="DEIN_PASSWORT"]

Wichtig: Ersetze DEIN_BENUTZERNAME und DEIN_PASSWORT durch die vom Betreiber erhaltenen Zugangsdaten. Die hostname 192.168.2.100 ist die Standard-IP des PPC SMGW.

Schritt 5: Die SMGW Items erstellen (smgw.items)

Als Nächstes werden in den Items die gewünschten Kanäle angesprochen. Laut Dokumentation gibt es aktuell zwei wesentliche Kanäle, die du in die Datei smgw.items einträgst:

// Meter Reading, meter (Number:Energy)

Number:Energy smgwMeterReading "SMGW - Meter Reading" {channel="smgw:smgw:smartMeterGateway:meter"}

//Timestamp, timestamp (DateTime)

DateTime smgwTimestamp "SMGW - Timestamp" {channel="smgw:smgw:smartMeterGateway:timestamp"}

- smgwMeterReading liefert dir den Gesamtzählerstand als Einheit Number:Energy.

- smgwTimestamp zeigt den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.

Schritt 6: Die Visualisierung in der Sitemap (Haus.sitemap)

Um die ausgelesenen Werte in deinen openHAB Apps (z.B. der klassischen UI oder der Android / iOS App) zu sehen, musst du sie in deiner Sitemap hinzufügen (z.B. in der Datei Haus.sitemap).

Text label="PPC SMGW" icon="poweroutlet" {

Text item=smgwMeterReading label="Gesamtverbrauch" icon="energy"

Text item=smgwTimestamp label="Aktualisiert [%1$td.%1$tm.%1$tY %1$tH:%1$tM:%1$tS]" icon="time"

}

Die Formatierung [%1$td.%1$tm.%1$tY %1$tH:%1$tM:%1$tS] sorgt dafür, dass der Zeitstempel lesbar dargestellt wird.

Fazit und der Blick nach vorne

Die Anbindung des PPC SMGW an openHAB ist technisch machbar und bietet Zugriff auf den Gesamtzählerstand.

Die Ernüchterung: Leider liefert das SMGW über das Binding nicht den laufenden, aktuellen Verbrauch / Leistung, sondern nur den Gesamtverbrauch / Zählerstand. Das SMGW scheint in dieser Hinsicht noch nicht so „smart“ zu sein, wie erhofft.

Für die echte dynamische Steuerung deiner Verbraucher, die auf aktuellen Leistungsdaten basiert (z.B. Watt), ist die reine SMGW-Anbindung über dieses Binding aktuell nicht ausreichend. Andere Lösungen, wie zum Beispiel meine Shelly-Zähler, können den laufenden Verbrauch ohne Probleme bereitstellen.

Meine Schlussfolgerung: Um alle meine Werte zuverlässig und aktuell auslesen zu können, muss ich wahrscheinlich hinter den SMGW noch einen weiteren, eigenen Zähler mit passendem Power-Monitoring-Binding installieren. Trotzdem ist die Anbindung des SMGW als Quelle für den offiziellen Gesamtverbrauch ein wichtiger Schritt zur Vollständigkeit deines Smart Home Systems.