Neue Erkenntnisse und Strategien aus den ersten Erfahrungen mit unserer PV-Anlage im Sommer

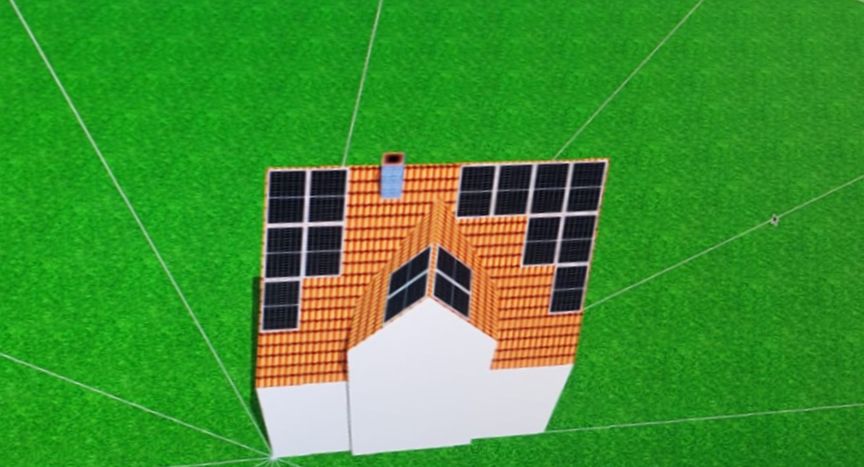

Die Nutzung einer Photovoltaikanlage ist eine ökologisch sinnvolle Möglichkeit, Strom zu erzeugen. In diesem Blogbeitrag werden wir einige unserer ersten Erfahrungen mit unserer PV-Anlage im Sommer teilen und untersuchen, welche neuen Erkenntnisse und Strategien wir daraus gewonnen haben.

Einführung

Unsere ersten Erfahrungen mit unserer PV-Anlage im Sommer waren höchst ermutigend. Wir haben viele neue Erkenntnisse gewonnen, darunter wertvolle Einblicke in die Betriebskosten und in die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen haben wir neue Strategien entwickelt, um ihre Leistung und Effizienz zu optimieren. Wir haben erkannt, dass die PV-Anlage unseren Elektrizitätsverbrauch wirksam senkt und dass sie eine wichtige Rolle bei der Erreichung unserer ökologischen Ziele spielt. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer PV-Anlage einen wesentlichen Beitrag zu einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung leisten können.

Neue Erkenntnisse und Strategien, die wir aus unseren ersten Erfahrungen mit der Anlage gewonnen haben

Die ersten Erfahrungen mit unserer PV-Anlage haben uns einige wertvolle Einsichten und Strategien gebracht. Wir haben herausgefunden, dass wir durch den Einsatz unserer Anlage den Energieverbrauch in unserem Haushalt deutlich verringern können. Um dies zu ermöglichen, haben wir einige Änderungen an unseren Gewohnheiten vorgenommen. Wir haben unser Verhalten beim Umgang mit Strom geändert, indem wir versucht haben, möglichst effizient mit Energie umzugehen. Wir haben auch unser Wissen über den Einsatz von Sonnenenergie erweitert, indem wir verschiedene Technologien untersucht und verstanden haben, wie sie uns helfen können, Energie zu sparen. Durch die Erfahrungen, die wir im Sommer gemacht haben, sind wir nun in der Lage, unsere PV-Anlage noch effizienter zu nutzen und mehr Energie zu sparen.

Wie liefen die ersten Wochen …

Zu Beginn hatten wir eine autarke Anlage (Inselbetrieb) ohne Netzbetrieb, d.h. die Anlage schaltet sich in der Regel morgens gegen 10 Uhr ab, da der Speicher voll ist und nicht genügend Strom im Haus verbraucht wird (der Eigenverbrauch ist aber gedeckt). Am 11.08.2023 erhielten wir die Einspeisezusage und konnten mit der Anlage ins Netz einspeisen.

Das zusätzliche Balkonkraftwerk produziert tagsüber fast genug Strom für den Eigenverbrauch. Große Lastspitzen z.B. Bügeleisen, Backofen, Herd kann der Batteriespeicher teilweise nicht vollständig ausgleichen, d.h. hier wird Strom aus dem Netz bezogen. Die Größe des Speichers ist gut ausreichend, auch wenn nachts viel Strom benötigt wird z.B. TV, Gaming-PC, Haushalt etc.

Funktioniert die Berechnung auch ohne Einspeisung? Bei Eigenverbrauch ja! Die Anlage lief aber nur mit ca. 30% der Leistung, d.h. ich hätte mehr für die Energiewende / Ökostrom tun können, darf es aber nicht (ohne Fertigmeldung des Energieversorgers). Die Feinabstimmung der Anlage im laufenden Betrieb kann erst nach der offiziellen Inbetriebnahme erfolgen. Ab dem 12.08.2023 haben wir die Anlage dann komplett angeschaltet und damit die letzten Sonnentage im August genutzt.

Der Verbrauch der Wärmepumpe kann noch nicht berücksichtigt werden, da der Zähler für die Wärmepumpe noch nicht ausgetauscht wurde und die Kaskadenschaltung noch nicht in Betrieb ist.

Wie es sich auf den Verbrauch auswirkt …

Wir haben die Werte von Juni bis August 2023 angesehen und mit den Vorjahreszeiträumen verglichen. Hier ein paar Details zu den möglichen Energieeinsparungen in unserem Szenario. Den Verbrauch auf 0 zu reduzieren, scheint in meiner Konstellation nicht möglich zu sein.

| Zeitraum | Verbrauch pro Zeitraum | Verbrauch pro Tag |

|---|---|---|

| 01.06.2023 – 30.06.2023 | 235 kWh | 7,83 kWh |

| 01.06.2022 – 30.06.2022 | 307 kwH | 10,2 kWh |

Vom 01.06.2023 bis zum 30.06.2023 wurden 235 kWh Strom (ohne Wärmepumpe) verbraucht, d.h. 7,83 kWh pro Tag. Im Juni 2022 waren es 307 kWh, also 10,2 kWh pro Tag. Das sind ca. 3 kWh pro Tag weniger, was vermutlich auf die im letzten Jahr installierte Balkonanlage zurückzuführen ist.

| Zeitraum | Verbrauch pro Zeitraum | Verbrauch pro Tag |

|---|---|---|

| 01.07.2023 – 31.07.2023 | 66 kWh | 2,2 kWh |

| 01.07.2022 – 31.07.2022 | 229 kWh | 7,4 kWh |

Vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 wurden 66 kWh Strom (ohne Wärmepumpe) verbraucht, d.h. ca. 2,2 kWh pro Tag. Im Juli 2022 (erster Monat komplett mit Balkonkraftwerk) wurden 229 kWh benötigt, d.h. 7,4 kWh pro Tag. Hier lief die Anlage zum Test im Inselbetrieb, aber die Nulleinspeisung scheint noch nicht richtig zu funktionieren. Außerdem habe ich im Juli noch ein wenig experimentiert.

| Zeitraum | Verbrauch pro Zeitraum | Verbrauch pro Tag |

|---|---|---|

| 01.08.2023 – 31.08.2023 | 40 kWh | 1,3 kWh |

| 01.08.2022 – 31.08.2022 | 259 kwH | 8,4 kWh |

Ab 12.08.2023 habe ich die Einspeisezusage meines Energieversorgers erhalten und konnte die Anlage komplett aktivieren. Vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 wurden noch ca. 40 kWh Strom (ohne Wärmepumpe) verbraucht, d.h. ca. 1,3 kWh pro Tag. Im August 2022 wurden 259 kWh bzw. 8,4 kWh pro Tag benötigt.

Wie wir die Leistung der Anlage optimieren können

Aufgrund der ersten Erfahrungen mit unserer PV-Anlage im Sommer haben wir neue Erkenntnisse und Strategien gewonnen, die uns helfen, die Leistung der Anlage zu optimieren. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Anlage in den Mittagsstunden am meisten Strom erzeugt und dass es eine gute Idee ist, den Verbrauch in dieser Zeit zu erhöhen, um den Solarstrom optimal zu nutzen. Wir haben auch gelernt, dass es sinnvoll ist, die Energie, die die Anlage nicht nutzt, in Batterien zu speichern, damit sie in den Abendstunden bereitsteht. Darüber hinaus haben wir verschiedene Möglichkeiten entdeckt, um die Wartung und den Betrieb der Anlage zu optimieren, wie z.B. die Verwendung von hocheffizienten Komponenten und die Installation von Smart-Home-Steuerungen. Diese Erkenntnisse und Strategien helfen uns, die Leistung der Anlage langfristig zu optimieren und mehr aus unserer PV-Anlage herauszuholen.

Wie man mit den Herausforderungen umgeht, die sich im Zusammenhang mit der Anlage ergeben können

Die ersten Erfahrungen mit unserer PV-Anlage im Sommer haben uns neue Erkenntnisse und Strategien im Umgang mit den Herausforderungen der Anlage gebracht. Wir haben auch erkannt, dass die Anlage regelmäßig gereinigt und gewartet werden muss, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Außerdem muss das System noch vollständig an unseren Verbrauch und unsere Umgebung angepasst und optimiert werden – aber das wird sich im Laufe der Monate und Jahre des Betriebs herausstellen. Auch wenn wir noch viele Erfahrungen sammeln müssen, hoffen wir, dass unsere Erkenntnisse und Strategien uns helfen werden, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der PV-Anlage zu meistern.

Fazit

Auf Grundlage unserer ersten Erfahrungen mit der PV-Anlage im Sommer haben wir einige neue Erkenntnisse und Strategien gewonnen. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, die Parameter der Anlage regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Außerdem haben wir ein besseres Verständnis dafür bekommen, wann es sinnvoll ist, bestimmte Komponenten zu ersetzen oder aufzurüsten. Durch die Investition in ein umfassendes Monitoring-System können wir die Leistung und den Zustand der Anlage kontinuierlich überwachen und gezielt Maßnahmen ergreifen, wenn es notwendig ist. Insgesamt ist es wichtig, sich stets über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Photovoltaik auf dem Laufenden zu halten. Nur so können wir das Beste aus unserer PV-Anlage herausholen.